José Ángel Chicaiza y Pastora Umaquinga son los ojos del páramo que luchan por educar sobre este ecosistema. El 90% del agua de Quito depende de sus musgos y frailejones. Hoy se celebra el Día Nacional de los Páramos, declarado así, para reconocer su importancia ecológica, económica y cultural; la frontera agrícola, los incendios y la minería son amenazas para la seguridad hídrica.

La espesa neblina que abraza las primeras horas del día no le impide a José Ángel Chicaiza abrir camino entre los pajonales. Conoce de memoria los senderos y parece que la bruma se disipa en su andar. Don José —como lo llaman sus vecinos— no camina solo: un grupo de estudiantes, familias y curiosos turistas siguen sus pasos, ansiosos por descubrir los secretos de esta pradera de altura.

Chicaiza realiza visitas guiadas en la meseta andina de Cruz Loma, ubicada en la falda del volcán Rucu Pichincha (4.000 metros sobre el nivel del mar), a 12,5 kilómetros al oeste de Quito.

Ni la densa vegetación ni el frío mordaz (entre 2°C y 4°C) le impiden cumplir con su tarea: «educar sobre el valor hídrico y la fragilidad del ecosistema». Y su misión la resume con orgullo: “Soy el guardián de la hermosa pradera”.

Este entusiasta guía también es narrador de una historia que no aparece en los libros. “Miren”, dice señalando un humedal que brilla bajo el sol tímido, “esto es lo que guarda el agua que ustedes beben en Quito”, comenta a los visitantes.

Para José Ángel, mostrar la riqueza del ecosistema andino se volvió una forma de defensa. “La gente que sube conmigo entiende que aquí no hay tierras vacías. Aquí hay vida, hay plantas, hay agua, el origen de la vida. Y cuando lo ven con sus propios ojos, cambian su forma de pensar”, asegura.

María de los Ángeles Chimbo (38 años) acompañó a su hijo, Daniel Mera (23), para cumplir con una tarea universitaria. Al final del recorrido, contó emocionada: “No sabía que existían tantas hierbas que absorben la humedad… Desde entonces, abrir la llave en casa ya no me parece un acto normal: pienso en todo lo que hay arriba trabajando para que yo beba un vaso con agua”.

Catedral de biodiversidad andina

En Quito, casi el 90% de líquido potable proviene de estas tierras de altitud. Estos ecosistemas, únicos de los Andes del norte, funcionan como esponjas gigantes que absorben lluvia y niebla, la almacenan en sus suelos orgánicos y la liberan lentamente hacia quebradas y ríos. En el mundo, estos ecosistemas solo existen en Colombia, Perú, Venezuela y en Ecuador, donde se concentra más del 50% de ellos.

Don José también les explica a los visitantes sobre la biodiversidad que se encuentra en las praderas: líquenes (54 especies registradas en 21 géneros), frailejones (esponjas vivas que absorben el rocío), chuquiraguas que pintan de naranja las laderas, musgos que retienen hasta 40 veces su peso en líquido.

También hay animales como el oso andino, el venado de cola blanca, el conejo de páramo, colibríes y el cóndor andino, que todavía sobrevuela los cielos despejados. “Los páramos son la catedral de la biodiversidad andina”, refiere Don José.

En Ecuador, según el Ministerio de Ambiente, hay alrededor de 1.514.267 hectáreas de páramos distribuidos en 17 de las 24 provincias. En las zonas con mayor superficie de páramo se encuentran Napo (16,5%), Azuay (14,1%), Chimborazo (12,9%) y Pichincha (9,7%). Algunos de los más conocidos del país son el páramo de Antisana, Cayambe, Cotopaxi, Papallacta, y El Ángel.

El capital natural bajo incendios y minería

Las charlas que ofrece Don José tienen un objetivo. “Que la gente conozca de su potencial natural y que contribuya a su defensa”, advierte. Y tiene razón. Todos esos tesoros están amenazados. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito se registraron 289 incendios forestales entre agosto y septiembre de 2024.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los incendios afectaron al menos 157,39 hectáreas de cobertura vegetal. No hay cifras exactas sobre cuánto de esta superficie corresponde a páramos, pero estas zonas también resultaron afectadas. Las llamas alcanzaron el Atacazo y el volcán Sincholagua.

El 99,9% de los incendios en Quito son provocados por el ser humano: un 62% por quemas agrícolas, un 21,97% por la quema de desechos y otros por disputas de tierras o producción de carbón, de acuerdo con Bomberos Quito y el Ministerio del Ambiente.

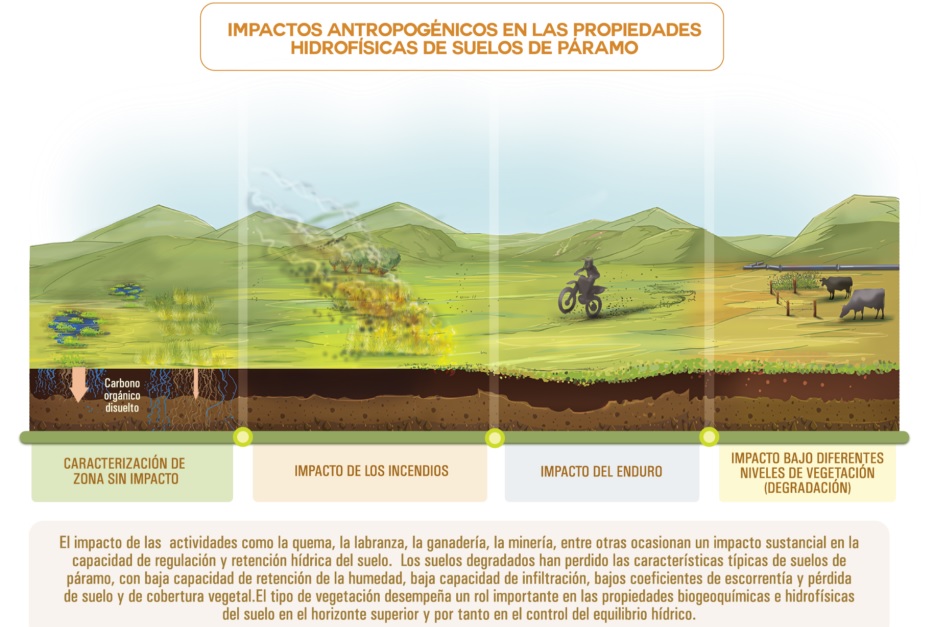

“Cada incendio es una herida que tarda décadas en sanar”, dice José Ángel, quien mira con frustración cómo se pierden hectáreas de pajonales y humedales en cuestión de horas. “Las personas dañan la fábrica de agua de varias maneras, además del fuego».

Con una voz pausada, levanta un puñado de tierra y lo muestra. En lugar de la turba negra, esponjosa y saturada que retiene el agua, solo queda un polvo ceniciento y suelto. “Aquí, la vida no vuelve fácil. Cada milímetro de este suelo tardó siglos en formarse”, susurra con la mirada fija en el daño.

Lamentablemente, esa no es la única forma de afectar estos espacios. El informe ‘Páramos del Ecuador, amenazas y presiones’, habla de otros problemas como la intensificación de la frontera agropecuaria, que reduce la biodiversidad y degrada el suelo, afectando microorganismos y la fertilidad del terreno. Solo entre 2018 y 2020 se transformaron 7.276,77 hectáreas de páramos en pastizales, plantaciones forestales y áreas agrícolas

La minería metálica y no metálica representa otra amenaza para estos ecosistemas frágiles que funcionan como almacenes naturales de agua.

Según el Plan de Acción Nacional para la Conservación, Restauración y Uso Sostenible de los Páramos (Ministerio del Ambiente, 2023), proyectos mineros como el de Loma Larga han generado contaminación por drenaje ácido y metales pesados que afectan la calidad del agua y la integridad ambiental.

«Si tocan el agua de Loma Larga o de cualquier páramo, nos tocan el corazón y nos cortan la vida», alerta María Pastora Umaquinga Serrano, vigilante de los páramos en Paluguillo, quien también vive con indignación.

Su localidad se encuentra a poco más de una hora al este de Quito y cerca de la Reserva Ecológica Antisana. Como presidenta de la Asociación de Páramos de Guamaní, dedica sus días a sembrar árboles nativos, apagar incendios y enseñar a su comunidad el valor de cada planta.

“Aquí tenemos chilca, pukachao, chuquiragua, frailejón… esas hierbas son medicina, alimento, y guardan el agua. No se pueden perder”, cuenta entusiasmada a los visitantes. Y es que, para ella, la pradera de altura es casa y templo… “Cuando subo con mis hijos les recuerdo: esto es lo que nos mantiene vivos”.

A Pastora le preocupan otros factores que afectan el entorno. “El cambio climático y la ganadería que reducen en los suelos la capacidad de retención de agua”, explica.

También se encuentran los “visitantes en moto”. “Circulan sin cuidado, acelerando y dejando surcos en el suelo. “Eso no solo destroza la vegetación, también altera el hábitat de especies únicas”, cuenta Doña Pastora.

Ese criterio lo comparte Roberto Jaramillo, biólogo, quien advierte que la meseta andina se forma sobre depósitos volcánicos que genera una alta capacidad de retención de humedad gracias a una gruesa capa de materia orgánica y una intrincada red de raíces vegetales que mantienen la estructura.

“Cuando estos suelos se degradan, por pastoreo intensivo, incendios o actividades humanas, se pierden los procesos de condensación, lo que producen erosión, compactación y altera la funcionalidad hídrica del ecosistema”, reitera. Y advierte que esta situación también poner en riesgo la biodiversidad y la seguridad hídrica de ciudades cercanas como Quito.

Este valor ecológico tiene un peso económico que a menudo se ignora, refiere Jaime Utreras, analista ambiental. Según explica, hay estudios de gestión de recursos hídricos que señalan que reemplazar el servicio que ofrece un páramo (filtración, almacenamiento, regulación de caudal) “requeriría una infraestructura artificial con un costo de miles de millones de dólares”.

Esto, dice, constituiría una inversión prácticamente impagable para la ciudad. “El agua, entonces, no es gratis. Más bien es el resultado de un capital natural invaluable”.

Proteger la fábrica de agua es asegurar la ciudad

El Ministerio del Ambiente también refuerza esta visión a nivel nacional. En 2023, presentó el Plan de Acción Nacional para la Conservación, Restauración y Uso Sostenible de los Páramos.

El proyecto contempla una hoja de ruta para frenar la degradación de los ecosistemas a través de la gestión de riesgos, vigilancia hídrica y promoción de alternativas productivas sostenibles. Además, se enfoca en la restauración de 10.000 hectáreas de páramo y la implementación de sistemas de alerta temprana para combatir incendios forestales.

Los esfuerzos no son aislados. En la capital ecuatoriana se encuentra el Fondo para la Protección del Agua (Fonag) procura crear un cambio de conciencia para fortalecer el cuidado de las zonas de altitud.

Desde el año 2000 -cuando Fonag inició su operación- la entidad administra 21.000 hectáreas de conservación hídrica en el Antisana, el Cotopaxi, el Atacazo y el Pichincha, además de firmar acuerdos voluntarios con comunidades, entre ellos, Don José y Doña Pastora.

Bert De Bièvre, secretario Técnico de Fonag, lo explica con crudeza: “Durante mucho tiempo creímos que el agua iba a estar siempre, gratis. Pero no es así. Ahora, es nuestra obligación cuidar estos espacios. La fuente gana porque se la protege y, a cambio, recibimos el líquido vital”, señala De Bièvre.

La labor del Fonag evidencia resultados. En el Atacazo, fuentes que estaban descartadas por la mala calidad del agua volvieron a ser aprovechables. En cambio, luego de 15 años de trabajo en el Antizana, los monitoreos evidenciaron que el caudal no solo se mantuvo estable, sino que además hay indicios de mejora. “Los páramos pueden sanar si los cuidamos”, afirma De Bièvre.

El proceso de crear conciencia todavía avanza lentamente. Pero, los ciudadanos, al percibir la importancia, cambian de actitud. Carmita Cajías, moradora del sector Solanda (sur de Quito) lo resume con sencillez: “El agua de mi casa llega limpia. Pero ahora sé que no es infinita. No hay grifo que devuelva lo que la montaña guarda”.

Los testimonios se repiten. Visitantes hablan de los recorridos con José Ángel como experiencias transformadoras. Eduardo Pontón (19), estudiante universitario, lo resume con conciencia técnica: “Nunca había visto cómo un musgo guarda tanta agua. Esto no es solo un humedal, es la infraestructura vital que debemos proteger”.

Sandra Ochoa, quien vino de Guayaquil por vacaciones, manifestó con asombro: “Estar aquí me hace dar cuenta de que el agua que bebemos en la Costa nace en estas montañas. Es una responsabilidad compartida, no solo de la gente de la Sierra”.

Andrés Aguirre, abogado en libre ejercicio, recuerda que Ecuador se distingue por haber elevado a la Naturaleza (Pachamama) a la categoría de sujeto de derechos en su Constitución de 2008. Esto, dice, significa que «la Naturaleza tiene derecho legal a que se respete su existencia y se mantengan sus ciclos vitales, obligando al Estado y a la sociedad a la restauración integral de los ecosistemas dañados».

El jurista explica que, dentro de este marco, los páramos gozan de una protección especial y reforzada (Art. 406), debido a su rol crucial como fuentes de agua. Esta protección se traduce en regulaciones estrictas y prohibiciones—respaldadas por la jurisprudencia constitucional—que restringen severamente actividades de alto impacto, como la minería, buscando asegurar la conservación hídrica y de la biodiversidad por encima de los intereses económicos.

El añade que, incluso, la Ley de Recursos Hídricos establece medidas de protección. “Pero las normas por sí solas no bastan. Los incendios recientes y las amenazas de la ganadería y la agricultura muestran que el futuro del agua está en riesgo”, expresa.

La visita guiada de José Ángel llega a su fin, pero antes de despedirse, vuelve a recalcar la urgencia de proteger estas tierras de altura. “Me gusta mostrar todo lo que hay aquí arriba. Cada vez que alguien me dice que ya no verá el agua de la misma manera, me llena de alegría”, confiesa con una sonrisa serena.

Mientras Don José ajusta su sombrero y se despide de los visitantes, deja un llamado claro: «Proteger estas tierras elevadas no es solo cuidar el agua, sino salvar el futuro de Quito y sus habitantes». (I)

Foto galería: Paisajes que ofrecen los páramos en Ecuador